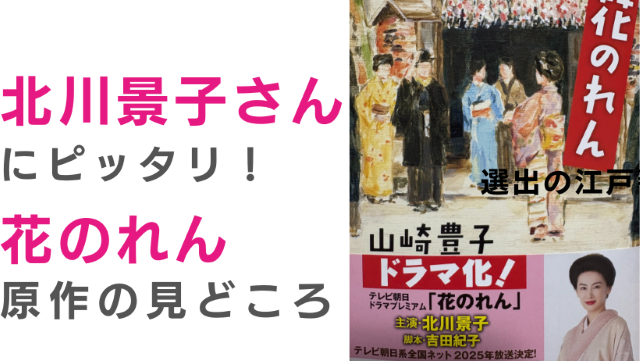

3月8日(土)21時~、北川景子さん主演でドラマ『花のれん』(テレビ朝日)が放送されると知り、原作を読んでみました。その感想を書きたいと思います。

「これ、当て書きじゃね?!」

と思えるくらい、北川景子さんにピッタリな原作でした。

「当て書き」というのは、演劇や映画などで、その役を演じる俳優をあらかじめ決めておいてから脚本を書くことです。

原作『花のれん』(山崎豊子著)が刊行されたのは昭和33年6月、今から70年近く前のこと。

もちろん、当て書きなわけ、ありません。

何がそんなに北川景子さんにピッタリと感じたのか。

それは、興行師として生きていく多加(北川景子さん)の圧倒的な覚悟。

お客様ファースト、また寄席という商売をさせていただいている芸人ファーストの精神で、常識に囚われないアイデアを思いつき、躊躇することなく実践する。

そんな興行師としての生きざまが、北川景子さんにピッタリだと感じたんです。

本を読み進めながら、多加の生きざまに心打たれました。

今この記事をお読みいただいている方は、ドラマの公式ホームページなどで、『花のれん』がどんなお話なのか、ご存じの方が多いと思いますが、そうでない方のために、原作のあらすじを新潮文庫の裏表紙から記載させていただきます。

船場の呉服店に嫁いだ多加は、家業に関心を持たず、芸事にうつつを抜かすばかりの頼りない夫・吉三郎に、いっそ道楽を本業にしてはどうかと勧める。二人は店を廃業して寄席を始めたが、吉三郎は妾宅で急死。残された多加は覚悟を決め、なりふり構わず芸人を集め、金策に走り、寄席の屋台骨を必死で支えるのだった。女興行師の奮闘ぶりを描き、著者に直木賞をもたらした傑作細腕繁盛記。

出典:『花のれん』山崎豊子 著(新潮文庫)

ドラマのHPには、「令和の女性たちが求める生き方がここにある!」と書かれています。

正にその通りと思うとともに、自分の仕事をどれだけ覚悟を持って全うするか、女・男、性別に関わらず、すべての働く人が見習うべき生き方だと感じました。

私にとっては、自分はそれだけの覚悟を持って仕事しているのか、改めて振り返るきっかけにもなりました。

そして、私が多加の覚悟の表れと感じ、ドラマでぜひ観たい・聴きたいポイントを3つご紹介したいと思います。

白喪服

多加の夫・吉三郎(伊藤英明さん)の葬儀の席で多加が着たのは、なんと、白い喪服。

これは、多加の父が「船場の商家で夫に先だたれ、一生二夫に目見えぬ御寮人さんは、白い喪服を着て心の証をたてるしきたりがある、お前が小学校へ入った年に死んだ母親が、もし将来、船場へ嫁ぐような縁があったら、何をおいても白の喪服だけは、持たしてやっておくなはれと、これだけ頼んで死によったもんや」と多加に手渡してくれたものです。

今では喪服は黒が当たり前ですが、昔は白い喪服が着られていたそうです。

日本で喪服が初めて登場したのは奈良時代と言われています。

日本書紀によると、当時は故人の親族や会葬者は白い喪服を着ていることが通例だったようで、その後千年以上に渡って白い喪服が続いたようです。

それが黒に変ったのは明治時代になってから。

大久保利通の葬儀の際、諸外国から注目されたことを考慮した政府が、会葬者へ向けて黒の喪服を着用するようにと通達したそうです。

でも実際、白喪服を着る習慣は今でも残っていて、、例えば2012年、中村勘三郎さんが亡くなった際、妻の好江さんが着ていたのが白喪服でした(YouTubeで見れます)。

好江さんと勘三郎さんなら、白喪服の決意も納得できます。

でも多加の場合はというと、、

吉三郎が死んだのは愛人・おしの(渋谷凪咲さん)の家。

しかも死んだのは同衾中(○EX中ってことですよね)(;^_^A

そんな夫に、操を立てる義理なんて、なくないですか?!

それにも関わらず、多加は白喪服を選んだんです。

家業の呉服屋には精が入らず、道楽(落語)三昧だった吉三郎。

そんなダメダメ夫を見かねて、呉服屋から道楽=寄席興行に商売替えさせた多加。

多加にしてみれば好んで始めたわけでもない興行師という仕事を、これからは二度と夫を持たずに、自分一人でやっていくという多加の圧倒的な覚悟の表れが白喪服なのです。

北川景子さんの白喪服姿。

メッチャ似合いそうです!

花のれん

タイトルの「花のれん」。

寄席の入り口にかかるのれんです。

多加は、寄席ビジネスの興行師として、他の寄席を買い取りながら、いわゆる姉妹店を増やしていきます。

もちろん、簡単に買い取れるわけではありません。

相手は海千山千の興行師。

当時は男尊女卑の意識も根強かったことでしょう。

女ということだけで甘く見られてしまいます。

そんな不利な状況を丁々発止でやり合って、最後には相手からも認められて、交渉が成立します。

例えば、法善寺の金沢亭の買取が決まった時には、多加はこのように言っています。

「おおきに、金沢亭を譲って貰うた上に、女の大阪商人やとまでいうていただいたら、わてなりののれんを、この寄席に掲げさして貰います」(『花のれん』新潮文庫P.123)。

寄席を譲ってくれた相手へのリスペクトと覚悟の表れが、この「花のれん」なのです。

大阪弁

原作を読み始めて、私が一番最初に感じたのは、会話の言葉の魅力です。

上に書いた、「おおきに、金沢亭を譲って貰もろうた上に、女おなごの大阪商人やとまでいうていただいたら、わてなりののれんを、この寄席こやに掲げさして貰います」もそうですし、「今日は堪忍しておくれやす」「さよか、そんならちょうどええ、あんたも葬礼手伝うてんか」などなど、大阪船場の大阪弁。

私は関東の人間なので、大阪弁に慣れていません。

なので、文字を一文字一文字丁寧に読み進める感じでした。

大阪弁って、ちょっときついイメージがありましたが、なんか柔らかくて、いい感じなんですよね。

多加も元々地元なので、興行師として生きていこうという覚悟の上でこの言葉を使ったわけではないですが、この強さと柔らかさを併せ持つ大阪弁が、多加という人間を表現しているように感じたのです。

この大阪弁に関して、原作の「解説」(山本健吾さん)(P.320)で、著者の山崎豊子さんが大阪弁の持つ面白い性格と効果とに気づいた、という話が載っています。私も読んでいて、思わずニンマリしてしまった面白い話なので、抜粋させていただきます。

面白い性格と効果というのは、まず、大阪弁が商業語、商人言葉として驚くほど複雑豊富なニュアンスを持っているということだ。もしそれが標準語だったら、さぞあざとさといやらしさに満ちた会話になったに違いないものが、大阪弁独特の柔らかさとまだるさに融通無碍ともいうべき巧みな曖昧さが加わって、角を立てずにスムーズにビジネスを推し進めることに役立っていることを指摘していいる。

だが、その代り、ラヴシーンと心理の独白のときには、大阪弁の弱さを感じる、と言っている。男が手を差し伸べて女を抱擁しようとするとき、「おいでやす」などと言ったのでは、まるで一杯飲屋の客引きのような格好になってしまうと、苦笑してもいる。大阪弁で独白すると、心理の緊迫感がなくなってしまうと言っているが、これは例えば、ハムレットの有名な独白を、試しに大阪弁に翻訳してみれば、たれしも気づくことだ。出典:『花のれん』山崎豊子 著(新潮文庫)

確かに、標準語だと人情味がなく、ビジネスライクで無機質だけど、大阪弁なら角を立てずにビジネス・コミュニケーションを進められそうです。

ベッドの中で「おいでやす」は爆笑だし(笑)

「生きるべきか死すべきか、それが問題やわ」「どんなに長うても夜は必ず明けるんやし」みたいな感じでしょうか(笑)

北川景子さんは神戸出身。神戸と船場では、また言葉の感じが違うのかな??

でもメチャクチャ素敵な大阪弁、船場弁が聴けそうです。

まとめ

3月8日(土)21時~放送の『花のれん』。

北川景子さんにピッタリの、多加の腹の据わった生きざまは超・必見です。

一夜限りのドラマですが、北川景子さんの代表作の一つとなるのではないかと確信しています。

私は、このようなブログを書いていますが、本を読むのが大の苦手(;^_^A

本を買いに行くのが趣味なんです。

でも、この『花のれん』はそんな私でも一気読みしてしまいました。

ストーリーの面白さだけではなく、その場面場面の描写がとても温かさにあふれてるんですよね。

この記事が、ドラマの予習に原作を読んでみる、あるいはドラマを見た後に原作が読みたくなる、その些細な一助になれば幸いです。

最後までお読みくださり、おおきにさんどす。

★原作★

・Amazon…『花のれん』(山崎豊子著/新潮文庫)(PR)

・楽天…(PR)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/450a4d1c.799eee35.450a4d1d.1c41be40/?me_id=1383704&item_id=25958090&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkaitoriouji%2Fcabinet%2F202011251222%2F4101104034.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)